以史为鉴

【家规·文化地理】寻觅“百忍堂”

张公艺去世后,后人为纪念这位“忍、孝”治家的贤人,在他的家乡为他修建了“百忍堂”,以志纪念。

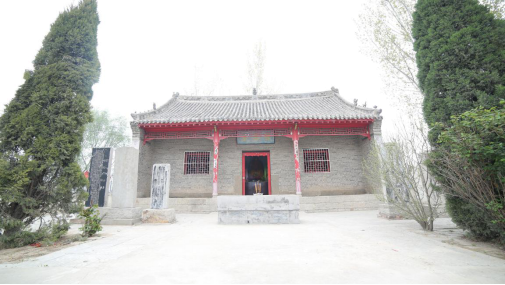

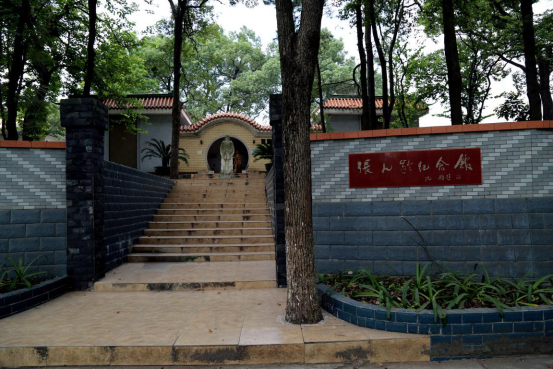

河南省台前县“百忍堂”

河南省台前县“百忍堂”张公艺塑像

天宝六年(747年),唐玄宗李隆基敕建张公艺祠,亦称“百忍堂”,后历经一千余年,多有修葺和重建。今天我们看到的“百忍堂”,是1994年台前县政府与张氏后裔重新选址修建的,位于河南省台前县桥北张村张公艺墓南50米处。走进祠堂,张公艺的塑像端坐正中央,两侧东西墙上画有“罕见家庭”“敕赐金匾”“唐王访贤”“百忍义门”等14幅壁画,这些壁画再现了张氏家族“百忍传家,孝友可师”的生动景象,彰显了张公艺礼让齐家的治家理念。

后来,为了让天下人都来学习张家“礼让齐家”的美德,唐高宗降旨让张公艺兄弟十人“分食十道”,除张公艺守祖茔桥北张村外,其他兄弟九人分赴各道定居。从此,这个大家族析居全国各地,但皆以“百忍堂”自居,礼让思想为后人所推崇。而留守在桥北张村的张公艺的后裔,不少人也由于战乱等历史元素,移居到山东省梁山县、郓城县、莘县以及山西省的洪洞县、河南省的固始县等地。如今,桥北张村共有700余人,百分之九十以上都是张姓,守护着“百忍堂”,传承着“百忍”理念。

怀着对历史文化的敬畏,我和同事一行奔赴山东、安徽、广东等地,寻觅当地“百忍堂”。

西万张氏文化大院坐落于山东省微山县昭阳街道西万六村,占地6亩,原是张氏宗族的祠堂。从明朝万历年间到今,历10余次修建形成了如今的规模。大院以“百忍堂”大殿为主体,配以“义和广堂”“百忍义门”“忠孝殿”等建筑,十分雄伟壮观。“百忍堂”大殿供有“百忍堂”一世祖张公艺的塑像。据考证,西万村张氏一族系“百忍堂”一脉,原籍为山西省平阳府洪洞县南十三里冯张村。冯张村张氏“百忍堂”一世祖张延龄因避安禄山兵祸,由古贤村(今河南省台前县桥北张村)落居洪洞县。西万张“百忍堂”一世祖张顺于明初奉旨由山西洪洞县迁入山东,定居滕南微山西万村。西万张氏在继承发扬“百忍”家训中,形成了以“百忍处事,忠孝传家”为核心思想的家风家训。

山东省西万张“百忍堂”

西万张“百忍堂”张公艺塑像

西万张“百忍义门”

离开微山县西万村,我们又来到安徽省。

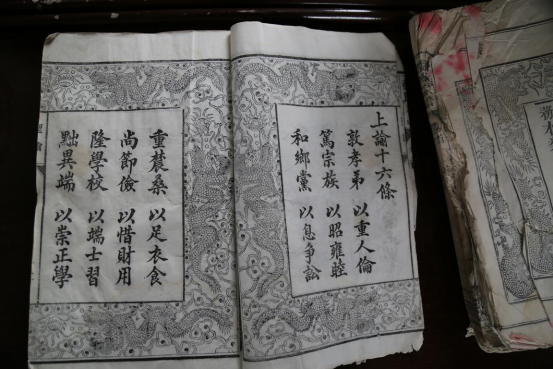

明朝洪武二十二年(1389年),张公艺第二十二世孙张天雨带领三个儿子由杭州迁至淝南十五里河定居。因这里有一条外形貌似梳子背部的桥,迁到这里的张氏一族便以“百忍堂”梳背桥桥头张自居。他们世代秉承“百忍”治家家训,人口兴旺,和睦共处。经过600余年的发展,族人已达6000余人,大多分布在包河区、肥西县、六安市和芜湖市等地。在他们收藏的道光元年纂修的“百忍堂”张氏族谱中,我们发现了张公艺的画像和“上谕十六条”家训。家训对“百忍”既有继承,又有发展,主要以忍让、孝顺、和睦、节俭、务实等思想为核心。

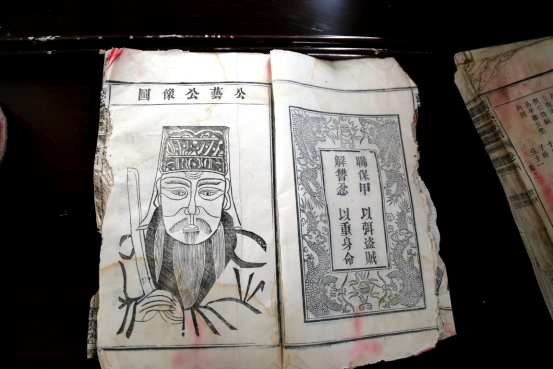

合肥梳背桥桥头张“百忍堂”家谱中的张公艺画像

合肥梳背桥桥头张“百忍堂”家谱中家训《上谕十六条》

离包河区不远的肥东县张集乡也有不少“百忍堂”后裔。据载,张集张氏始迁祖张锡六于明洪武年间移民到肥东乡张集定居,至今已六百多年,现人口已达13400余人,大多分布在张集周边至古城、全椒、滁州等近八十个村庄。张集张氏宗祠始建于清朝乾隆年间,堂号为“百忍堂”,后因战乱被焚。现在的祠堂于2015年新建竣工。新祠堂建筑面积约2600平方米,整体布局为三进七间两包房加一回廊,古色古香,宏伟壮观。进入祠堂,首先看到的就是气势宏伟的“百忍堂”大殿,两侧刻有“百忍齐家德被千秋万户,九居理域风和五岳百川”等对联。张集“百忍堂”先祖始终奉行“忍、孝、勤、俭”的家规家训,谦和处世,忍孝修身,忠廉报国。

肥东县张集张氏宗祠

肥东县张集宗祠内的“百忍堂”

离开安徽,我们来到广东省韶关市,寻访唐代贤相张九龄的历史踪迹。徜徉在诗词之间,徘徊于雕塑面前,一首首诗词,再现了“岭南诗祖”的风采;一幕幕事迹,诉说着张九龄于“开元盛世”之贡献。据记载,张九龄去世后,唐玄宗下诏褒赠曰“正大厦者柱石之力,昌帝业者辅相之臣,生则保其荣名,殁乃称其盛德”,特遣使到韶州致祭。张九龄后人遥想“千秋金鉴”之荣耀,遂将祠堂命名为“金鉴堂”,奉张九龄为始祖公。

张九龄,“金鉴堂”张氏一世祖,他和“百忍堂”张氏一世祖张公艺有何渊源?《旧唐书》另载:张九龄,字子寿。曾祖君政,韶州别驾。桥北张《百忍堂张氏族谱》记载,张公艺长子为张希达,张希达长子为张英。张英字君政,任韶州别驾。由此可见,张九龄是张公艺的后代,“金鉴堂”系“百忍堂”的分支。张九龄把张公艺“百忍”思想用于修身治国。他一生洒脱豁达、秉公守则,选贤任能,刚直不阿、敢言直谏却淡泊谦让,时称“九龄风度”。以致后来宰相每次推荐公卿时,唐玄宗必问:“风度得如九龄否?”

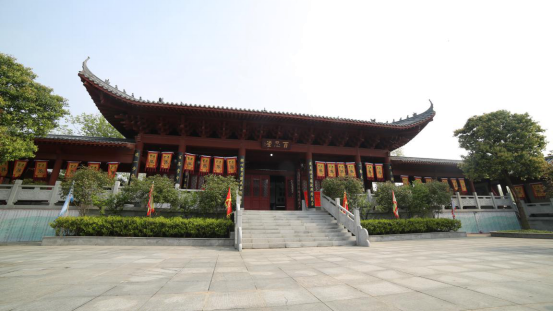

广东省韶关九龄园

九龄园内的张九龄塑像

张九龄纪念馆

(台前县纪委宣传部 陈延烈)